會講故事的肖像首飾——德國珠寶博物館《首飾的5000年》線上展覽展品分享(三)

Pforzheim Jewellery Museum在Google Arts and Culture平臺上舉辦關(guān)于《首飾的5000年》(5000 years of jewellery)線上展覽。該展覽公開了許多Pforzheim Jewellery Museum的珍貴館藏。

基于本次線上展覽的內(nèi)容,Violet老師將挑選部分展品,結(jié)合相關(guān)的的首飾小知識聯(lián)想,與大家漫談有趣的首飾文化。

《首飾的5000年》線上展覽的第三部分為“文藝復興,巴洛克與洛可可”,這是歐洲首飾制作的“黃金年代”。上期我們講述了文藝復興時期的歷史背景與線上展覽中的兩件藏品。

本期將接著第三部分的藏品內(nèi)容,淺看一下17世紀至18世紀的歐洲首飾。

巴洛克時期的藝術(shù)背景

在16世紀的后半葉,哈布斯堡王朝統(tǒng)治了大部分的歐洲國家創(chuàng)建了與其附屬的殖民地。在這一時期出現(xiàn)了風格主義(Mannerism),又稱手法主義。風格主義后世通常帶有貶義指將文藝復興時期的和諧、理想美與對稱比例三點本質(zhì)摒棄,只是可以模仿文藝復興三杰作品的繪畫或雕塑手法。風格主義被認為是文藝復興進入到巴洛克藝術(shù)之間的重要橋梁時期。

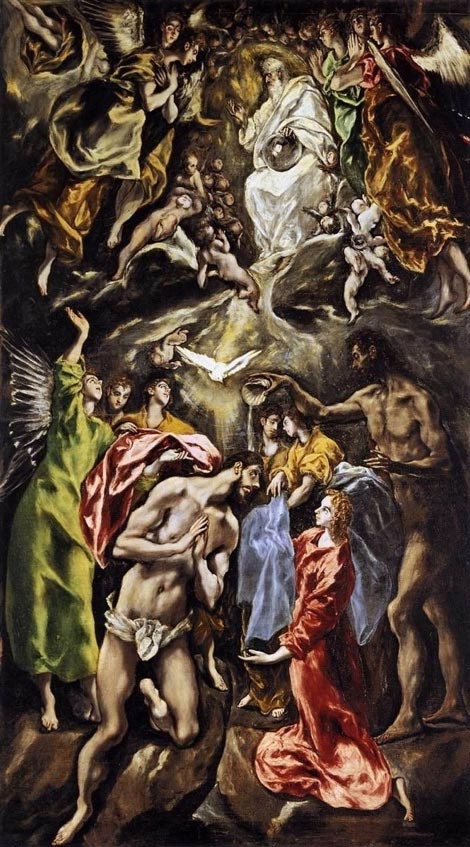

繪畫上,風格主義的作品通常會夸張地拉大人體的比例,使人物看起來更加的修長或更加具有視覺沖擊力與戲劇性,這點上就是摒棄了之前文藝復興時期所追求的極致的平衡美。其中該主義代表畫家是希臘畫家格雷考與下面這幅《耶穌受洗》。

Baptism of Chirst

埃爾 格雷考Δομ?νικο? Θεοτοκ?πουλο

(1541-1614)

西班牙/希臘畫家、雕塑家、建筑家

1614年

因此在風格主義時期大眾革新了藝術(shù)審美追求,承接文藝復興對于平衡與對稱的整體感受,又從風格主義里吸收了用于打破精神限制的手法。反對單一的對稱與平衡,希望能有更加華麗的運動感與豪華感,通過“留白”來豐富層次突出重點。

我們也可以通過這一時期的畫家作品看出與風格主義時期的不同,比如魯本斯與卡拉瓦喬。在巴洛克時期,有別于風格主義所創(chuàng)造出的理智且隱秘象征的視覺風格,審美主流開始追求更為直接、視覺沖擊力強、能帶來更多情感刺激與世俗刺激的風格。

Peter Paul Rubens Diana Returning from Hunt

魯本斯 《狩獵回來的戴安娜》

1615年,油畫

17世紀的歐洲,不論政治還是審美主導地位,都由法國路易十四為標桿。而因為路易十四施行扶持商業(yè)發(fā)展的政策,保證了(手)工業(yè)生產(chǎn)的進步,這一點也反過來使得法國在各個方面都強大起來。商業(yè)貿(mào)易的蓬勃發(fā)展也使得國庫充盈,這樣富裕的階級就可以從裝飾性、物品工藝等方面有更加精細的追求,使其表現(xiàn)于器物的外觀。其中最具有代表性的事例就是南特敕令(Edict of Nantes)。

胡格諾教徒(Huguenot)在該敕令下,迅速積累信眾。而胡格諾教徒又通常受是受過良好教育的階級或者是非常有野心(與技術(shù))的手工藝人、商人。這些事情都為17世紀開始的法國藝術(shù)巔峰準備好充分的條件。

肖像藝術(shù)與繪畫琺瑯

伴隨著文藝復興時期,對于繪畫想法的革新是全方面的——從技術(shù)到概念、對于透視法的研究、光影對比、三維立體構(gòu)建,并希望創(chuàng)建更強烈的敘事圖案,都為肖像藝術(shù)的發(fā)展創(chuàng)造了條件。因此文藝復興時期的肖像繪畫能力的提升是顯而易見的。落成到首飾上,1632年誕生了繪畫琺瑯的技術(shù),并迅速席卷歐洲。這樣的技術(shù)在后來18世紀早期也發(fā)展用于陶瓷上色。

繪畫琺瑯通常是在不透明的琺瑯底色上,將較為細膩目數(shù)的琺瑯粉末或者釉上彩粉末,混以輕形油,調(diào)和均勻后,達到類似水粉繪畫的效果。上一種顏色就需要進行一次燒制。經(jīng)過工匠的研究發(fā)展,后期可以達到非常具象、生動的繪畫效果。

我們來看《首飾的500年》展覽上出現(xiàn)的兩件琺瑯作品。

Pendant depicting St. Catherine on the reverse, Unknown, 17th century, 收藏方:Pforzheim Jewellery Museum

殉道者圣凱瑟琳吊墜,無名制作,17世紀,西班牙、黃金、琺瑯。

這件《殉道者圣凱瑟琳》的吊墜,制作于巴洛克時期早期。我們可以看到作者細致地繪畫出了持劍的圣凱瑟琳的人物形象,以及所在的場景細節(jié)。并且在圖像外圈,伴有小塊不透明彩色琺瑯圖形作為點綴。人物的衣服上,通過繪畫琺瑯的技巧與顏色組合,創(chuàng)造了衣服褶皺的立體效果與畫面景深關(guān)系。這一時期,作品的制作比較注重整體的感覺,而不是過去嚴苛地追求細節(jié)。

Departure for the Hunt” mirror pendant, Unknown, Early 18th century, Augsburg, Gold (?), enamel, crystal glass

收藏方:Pforzheim Jewellery Museum

出發(fā)狩獵,鏡面吊墜,無名制作,18世紀,奧格斯堡(德國),金(?)、琺瑯、水晶玻璃。

比如這件《出發(fā)去狩獵》的吊墜,在繪畫琺瑯的創(chuàng)作上明顯能看出比前者有非常大的進步。

“狩獵主題的首飾在18世紀非常受歡迎。這枚繪畫琺瑯的胸針就針對這一現(xiàn)實生活中的貴族游戲與其參與環(huán)境有了生動的塑造。”

主人公在畫面的中心線上,向右上方扭轉(zhuǎn)身體,創(chuàng)造出強烈的動態(tài)效果,高貴的女士(或可能是神明)從上方半環(huán)抱住他,兩人目光交疊形成了視覺中心,并遞上箭矢。左下側(cè)獵犬望向遠方,也形成了一種往左側(cè)運動的傾向。背景樹枝也朝左下方微微傾斜,展現(xiàn)了一個云淡風輕的好天氣。畫面中的所有事物仿佛都在運動之中,有著不穩(wěn)定的姿態(tài)。

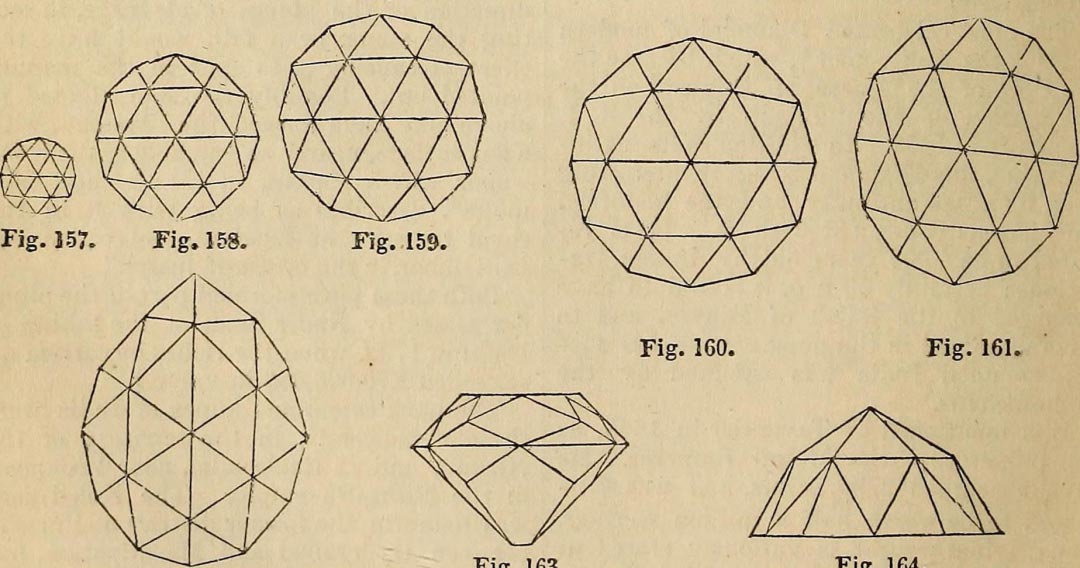

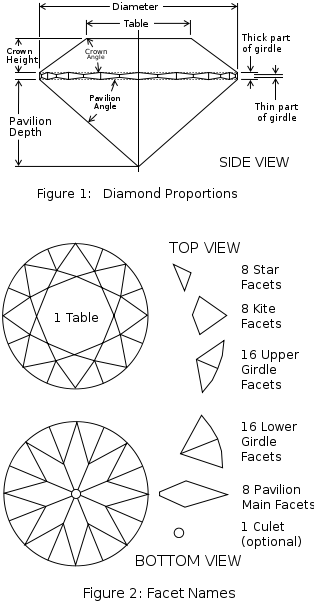

17世紀最流行——玫瑰切割

當時紅寶石是最受歡迎的石頭,不過哥倫比亞的發(fā)現(xiàn)使祖母綠的礦產(chǎn)量也大幅上升。這一階段流行玫瑰切割(Rose cut),寶石臺面上的打磨技術(shù)也提升了,可以打磨出16個切面。并且由于大量的寶石從其他國家、大陸涌入歐洲,越來越多的金匠開始轉(zhuǎn)行設(shè)計首飾。

17世紀的后半葉,對于寶石切割工藝得以發(fā)揮,鉆石的切割方式越來越復雜,這也造成了視覺上,首飾作品有了更加炫目的效果。到了18世紀,Vincenzo Peruzzi發(fā)明了“明亮型切割”(Brilliant cut),即可以將鉆石的臺面打磨成為33個面,底面25個面。從這之后,寶石越來越超越其他元素,成為首飾設(shè)計的中心。

在巴洛克早期的首飾設(shè)計上,對于色彩與寶石的挑選是設(shè)計的重點,但是由于鉆石的產(chǎn)量增加與革命性的切割方式進步,使得鉆石逐漸成為了非常重要的材料,甚至一度產(chǎn)生了很多玻璃仿冒品。

Pendant featuring Philip of Bourbon, Unknown, About 1700,

收藏方:Pforzheim Jewellery Museum

France | Silver, miniature, portrait on copper, diamonds

波旁的飛利浦的吊墜,約1700年

法國,銀、銅底微型肖像畫、鉆石

展覽中的這件吊墜,玫瑰切割(Rose cut)的橢圓形鉆石搭配銀來呈現(xiàn)皇族肖像畫,從皇冠的造型到圍繞肖像周邊延展開來的類似植物的金屬部分,都展示了巴洛克風格對于豪華性的追求。并且相較于細致的人物肖像畫,選擇銀以及透明質(zhì)感的鉆石作為輔助裝飾,在視覺上產(chǎn)生了一種“復雜的留白”的奇妙感受,即沒有搶奪肖像畫作的視覺中心。

撰稿:Violet Yang

AIVA公眾號

AIVA公眾號 小紅書:AIVA當代首飾

小紅書:AIVA當代首飾 AIVA當代首飾

AIVA當代首飾 AIVA國際課程中心

AIVA國際課程中心 滬公網(wǎng)安備 31010602004641號

滬公網(wǎng)安備 31010602004641號