院校傳真 | 物性的思辨——南藝金屬首飾畢業展

當代首飾作為一門美術學類,我們相信,每一所院校都有他獨特的閃光點。AIVA當代首飾現征求國內外各院校特派員,為所有正在學習或想了解這門學類的人們帶來第一手消息。

我們歡迎特派員為我們帶來院校/工作室報道,為我們介紹可敬可愛的師長,甚或借由AIVA當代首飾平臺發布校園活動消息。

當代首飾的學習,本應百花齊放,多姿多彩。

南京藝術學院學院520嘉年華工藝美術系

------金屬首飾畢業展

南藝的520畢業展嘉年華已經成為南京市乃至江蘇省一張獨特的藝術名片。嘉年華的展演已經持續六年,每年的嘉年華都以設計學院服裝系的畢業T 臺大秀拉開帷幕。每年的服裝秀盛況用一票難求絕不過分。

而今年,南京藝術學院設計學院工藝美術系的學生們則將一場無需票據,別開生面的展覽帶進了金鷹世界,帶入了大眾的視野。

本次展覽的主題是《物性的思辨——現代手工藝實驗藝術作品展》。正如主題所言,當下的藝術家,尤其是手工藝者,對于“物”、“物性”的思考,應該區別于傳統。當代藝術總是注重藝術家對于社會性和哲學性的思考,不可避免的,當代手工藝對于藝術形式和內核的思辨也完全可以結合對“物”本身的研究和思考。這也正是從這次展覽向社會和大眾所展示的。

【特派員報道】

作為金屬工藝的一員,不可避免的,我要將首先介紹的這份偏心,歸給金屬工藝的同學們。疫情的影響下,實踐類專業同學們實操課尤其受到影響,然而同學們的畢設中,卻絲毫見不到疫情的陰霾。

作為畢設期間,一直與我并肩作戰的死黨,我總是非常敬佩陳奕如選題的勇氣,以及最終呈現的驚艷。她的作品圍繞器皿和人的對話展開,也與這次展覽的主題幾乎有異曲同工之妙。

對此,她說“日常生活中,當人們在使用器皿時,器皿才能發揮其功能并獲得使用的意義,這也是人和器皿的交流方式。而我的這套器皿需要身體嵌入進行使用,且日常擺放時不能正常使用,使得器皿只有在人使用的時候才具備實際完整的形態意義。”

而她最后結合人模來表達主題的強有力的表現形式也是別有一番風趣,令我印象深刻。

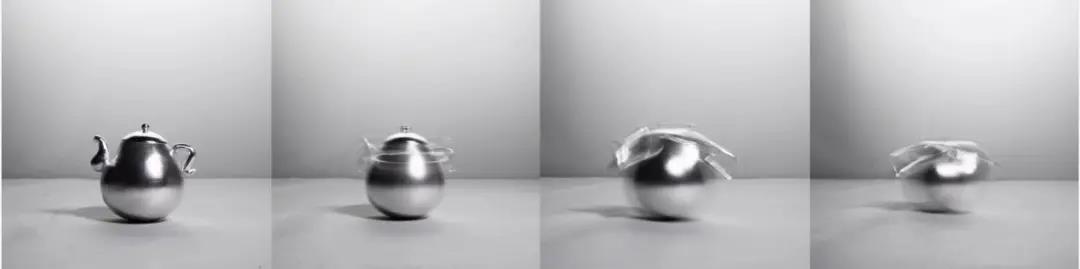

紀夏雨的《壺鬧》在我看來則是真正意義上將器皿擬人化。她的作品意在結合“不倒翁”的歷史背景和獨特結構創作出一套對當代勸酒文化進行反思和批判的酒器。通過人在使用“不倒翁”結構的酒器時的不可控的行為語言進行暗喻。

這一套看似風趣幽默的作品,背后不僅蘊含著對中國特有的勸酒文化的反思,更令人眼前一亮的是,她的作品中所運用的傳統鍛造工藝和鏨刻手法以及后期對于銅箔的運用,在時下藝術形式求新求變的環境中,她的作品使得我看到了南藝金工人對于傳統技藝的堅持。

王祺鈞作為17級金工唯一的男生,身上總是承擔著各種“力氣活”的重擔,而他的作品確是細膩而又傳統。他的作品結合了兩種傳統的工藝美術材料:銀和竹片。

他的作品簡介中這樣說道:“編織工藝和器皿設計作為兩種不同的表現形式,在把兩者統一到一個物件的時候便認可了這兩個元素的結合,表現的載體是當代器皿。”

而他的作品給我的第一感受正如他設計制作作品的過程:踏實、細膩。

他的作品除了金工技法以外,還需要用到竹編織的相關技藝。這自然成為了制作設計的難點。當我問到的時候,他卻說:“在手工制作畢業創作作品的過程中,也遇到了許多大大小小的問題。一是在竹子的韌性方面,無法及時保留水浸泡的柔韌度,而且在形變上和彎曲的地方還是無法以手工的方式去編織一個十分規整的形態;二是在第一個造型完成之后,如何將后面的編織造型做自由的變化和變形,以不違和的觀賞方式使所有的器型變成一個套系;三是對于制作完成后的保存和打磨如何做到不破壞編織。”即便如此,從他最后的畢設展現中,我們看到了他仍然克服了重重工藝的“硬”困難,給了自己的畢業設計和本科一個Happpy ending。

介紹了金工班同學們的作品,自然同根生的首飾設計同學們的畢設也是必不可少的。

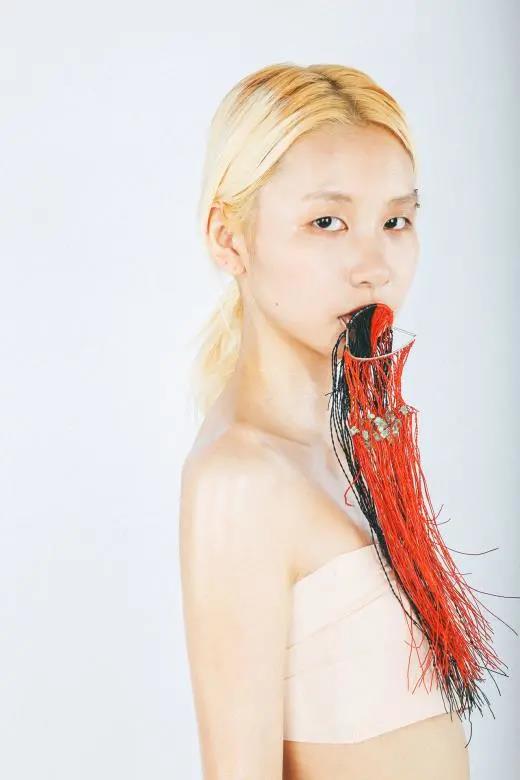

廖雪純同學的作品對于我眼睛的吸引幾乎是一瞬間。無論是精致的做工還是最符合當下信息社會的主題。

她的系列作品有一個俏皮的名字《是不是太多了?》。相信大家看到這件作品時也會發出和作者一樣的感嘆“是不是太多了?”

當我以為作品除了金屬首飾結構的部分以外都是使用了傳統編織手法和絲線類型的材料是,她卻告訴我,這些令人眼花繚亂的紅黑色的線都是真實的電線和電阻元件。說到這里,是不是有細心的讀者能夠猜想到作者本人想要表達的主題了呢?

QUIZ TIME

而這也是特派員為大家留下的“隨堂思考”小驚喜,有興趣的讀者可以留言評論你認為《是不是太多了?》系列作品的深意和主題,而答案也會在兩天后于評論區發布。答對并獲贊最高的評論將獲得AIVA《都市小魚干》925銀項鏈一只。

除此之外,首飾同樣有著傳統的傳承者,與此同時,她又用自己的設計和思考創新著。

程艷玲的《Rong》系列作品使用的材料正如她使用的材料,皆是rong。她將較為傳統的絨花,與銀和現代的3d打印材料相結合,優化絨花結構的同時,也可以豐富和提高絨花的質感。“設計中延續了絨花一向的風格,但是沒有采用具象的花型,簡化了花的形態;也沒有采用傳統絨花鮮艷的顏色,而是選擇偏灰偏暗色系的絨花;連接方式拋棄了傳統絨花用絲線纏繞的方式,選擇了鑲嵌、榫卯等結構。”

而她說的一句話令我印象深刻,她說:“ Rong是絨花,也是融合。”我想,這是這次展覽所要訴說的主題,也是南藝金工首飾教會我最為重要的東西。

商業也好,藝術也好,傳統也好,當代也好。有些不同的聲音,恰巧代表著思考的碰撞,時代的變遷。南藝的金工首飾系或許也是如此教導我的。因為,我在這里看到了傳統的技藝,也見識了思考表達的重要性,我可以選擇學習鉆研任何我有興趣的工藝,也可以借著作品表達我的所想所愛。

閎是是要廣闊的采擷知識;約則是慎重的選取;深是鉆研;美則是最后的完美之境。這四字組合便是南藝的校訓“閎約深美”,便是四年以來我所學所想。

更多南藝線上展覽:https://www.nua-d.com/2021/

鄭婷玉

特派員 / Correspondent

鄭婷玉出生于江蘇南京,很早就開始了基本繪畫和藝術修習。2017年她進入了南京藝術學院金屬工藝系。除了專業基礎技能之外,鄭婷玉對女性主義、男女性別關系領域表現出濃厚的興趣。于2021年將前往伯明翰城市大學珠寶學院在金工首飾飾專業進行深造。

她常用美國小眾設計師品牌 Greenlion 創始人的名言鼓勵他人和自己“YOU ARE GOOD ENOUGH(你已經足夠優秀了) TRUST YOUR GUT(相信你的直覺)。”

THOUGHTS

做畢設最大的體驗就是感覺到自己技藝有一個質的提升,各個方面,包括對作品保護程度,重視程度。從現在向以前看就總覺得這里那里不夠好,總是要重做總是要重來,是因為無法接受明顯的瑕疵,也是沒辦法心安 理得。最近一段時間就一直在反復這些,幾乎快要成為心病,和大前輩聊了聊,放下了 —下,也心安了一些。

但回頭看看,各種不完美到更好也是自己進步的歷程吧。主動接受自己的不完美和缺陷比被動痛苦和糾結來 得實在也舒心。Embrace the body you have 或許可以適用于各個方面。接受自己不等與 對自己滿意,永遠的完美永遠不存在,對自己永遠不能滿意,所以才能夠一直一直往前走吧。

所有畢設的朋友們,請加油!我們一直在往前。

——鄭婷玉

AIVA公眾號

AIVA公眾號 小紅書:AIVA當代首飾

小紅書:AIVA當代首飾 AIVA當代首飾

AIVA當代首飾 AIVA國際課程中心

AIVA國際課程中心 滬公網安備 31010602004641號

滬公網安備 31010602004641號