藝術(shù)與首飾的故事【第二十七集】

以下文章來源于當(dāng)代藝術(shù)與我 ,作者Lisha

首飾作為藝術(shù)的分支

與藝術(shù)有著千絲萬縷的聯(lián)系

想要更好的理解當(dāng)代首飾

就不得不先了解當(dāng)代藝術(shù)

而想要看懂當(dāng)代藝術(shù)

就得先大概知道藝術(shù)的發(fā)展歷程

所以藝術(shù)史看似與當(dāng)代首飾毫無關(guān)聯(lián)

但事實(shí)上它們密不可分

《藝術(shù)的故事》

《現(xiàn)代藝術(shù)150年》

“藝術(shù)與首飾的故事”微信連續(xù)劇

引用《藝術(shù)的故事》以及

《現(xiàn)代藝術(shù)150年》作為基礎(chǔ)

再加上筆者對(duì)于西方首飾史的整合

希望與大家分享連貫清晰且生動(dòng)有趣的內(nèi)容

感謝《藝術(shù)的故事》的作者E. H. Gombrich

以及中文版翻譯者范景中和校對(duì)人楊成凱

還有《現(xiàn)代藝術(shù)150年》的作者Will Gompertz

以及中文版翻譯者王爍和王同樂

部分圖片和文字來源于網(wǎng)絡(luò)僅供參考

建議藝術(shù)愛好者前往美術(shù)館觀賞原作/閱讀原著

27.觀念&激流&貧窮&行為

1950年代的藝術(shù)

杜尚作為“觀念主義之父”打開了藝術(shù)的邊界,

他認(rèn)為觀念是第一位的,

然后才是表達(dá)觀念的形式,

藝術(shù)可以是藝術(shù)家決定的任何事物。

行為藝術(shù)作為觀念藝術(shù)的分支,

以藝術(shù)家的身體作為媒介進(jìn)行創(chuàng)作。

“行為藝術(shù)之母”瑪麗娜·阿布拉莫維奇

于1946年生于貝爾格萊德,

2010年她在紐約現(xiàn)代藝術(shù)博物館舉行回顧展

并在那里呈現(xiàn)了新作《藝術(shù)家在場》:

她坐在一張木椅上,

面對(duì)著一張桌子和另一把空木椅,

在為期三個(gè)月的展期中每天坐在椅子上七個(gè)半小時(shí),

觀眾按照先來后到的順序坐在她對(duì)面的椅子上,

可以在保持沉默和靜態(tài)的狀態(tài)下坐任意久的時(shí)間。

該作品成為了當(dāng)時(shí)紐約的熱門話題,

觀眾排起長隊(duì)只為和藝術(shù)家一起靜默而坐,

有人坐了幾分鐘,也有人坐了七個(gè)半小時(shí),

有人目光呆滯,有人保持微笑,有人淚流滿面,

個(gè)中感受也許只有參與其中的人才能真正體會(huì)。

Marina Abramovi?

The Artist Is Present

Museum of Modern Art, New York

2010

行為藝術(shù)看似空穴來風(fēng),實(shí)則由來已久,

從瑞士達(dá)達(dá)主義到德國包豪斯到美國黑山學(xué)院,

各種即興演出的出現(xiàn)便是早期行為藝術(shù)的雛形。

美國藝術(shù)家羅伯特·勞申伯格和作曲家約翰·凱奇

以及舞蹈藝術(shù)家梅爾塞·康寧漢曾同時(shí)進(jìn)行表演,

觀眾可在任意情況下參與其中,混亂一觸即發(fā)。

這也是行為藝術(shù)的早期實(shí)踐之一,

將偶然的行為作為藝術(shù)創(chuàng)作的原則,

從日常生活中汲取靈感,

深信自發(fā)性所具有的創(chuàng)作潛力。

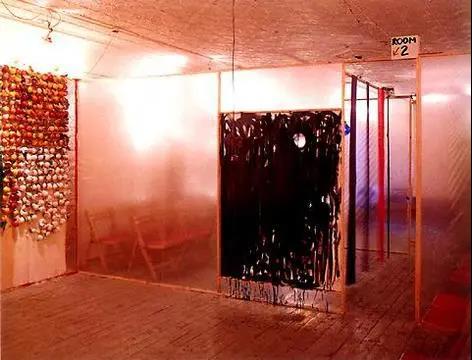

美國藝術(shù)家艾倫·卡普羅深受啟發(fā),

1959年秋,他在紐約魯本美術(shù)館內(nèi)建造了

三個(gè)相互連接但用半透明板墻分隔的空間,

創(chuàng)作出下圖名為《6處18次即興演出》的作品。

該作品總共分成6幕,每一幕有3個(gè)即興表演,

他將寫有指令的卡片打散并隨機(jī)分發(fā)給參與者,

讓他們根據(jù)自己收到的指令在所處空間移動(dòng),

直到結(jié)束鈴聲響起方可停止。

卡片上的指令并非浮夸的表演,

而是來自于日常生活的真實(shí)行動(dòng),

如爬梯子、坐椅子、榨橙汁等。

卡普羅試圖以觀眾參與為基礎(chǔ)的即興表演

連通所謂的藝術(shù)與日常的生活,

他漫步在人來人往的街道上,

認(rèn)為眼前的一切本身就是藝術(shù)。

Allan Kaprow

18 Happenings in 6 Parts

1959

卡普羅強(qiáng)烈的求知欲使他獲得了許多靈感,

法國新現(xiàn)實(shí)主義藝術(shù)家伊夫·克萊因

也是他的靈感來源之一。

克萊因試圖以大幅的單色畫面表達(dá)“虛空”,

他將自己調(diào)配的深藍(lán)色命名為“國際克萊因藍(lán)”

并為此申請(qǐng)了專利。

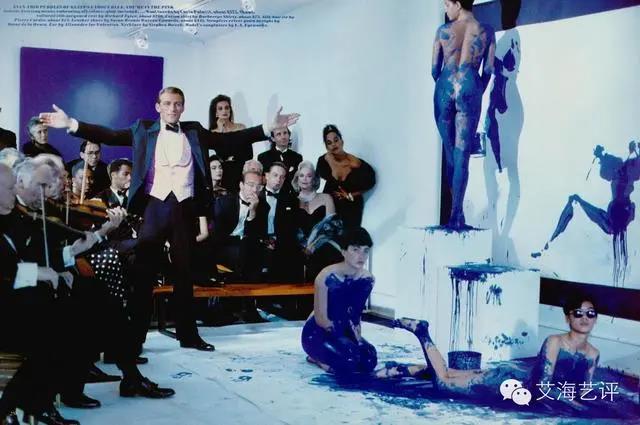

克萊因在“人體測量”系列作品中,

邀請(qǐng)三名年輕裸體女模特

浸泡在顏料中充當(dāng)“畫筆”,

讓這些浸泡了國際克萊因藍(lán)的身體

壓在鋪有碩大白紙的豎立白板上并留下痕跡。

他還邀請(qǐng)一組音樂家演奏他創(chuàng)作的《單調(diào)交響樂》:

一個(gè)持續(xù)20分鐘的單一和弦,

并為觀賞的客人奉上藍(lán)色雞尾酒,

這一整套行為與表演在今天看來依然十分大膽。

克萊因于1962年死于心臟病,年僅34歲。

Yves Klein

Anthropometry

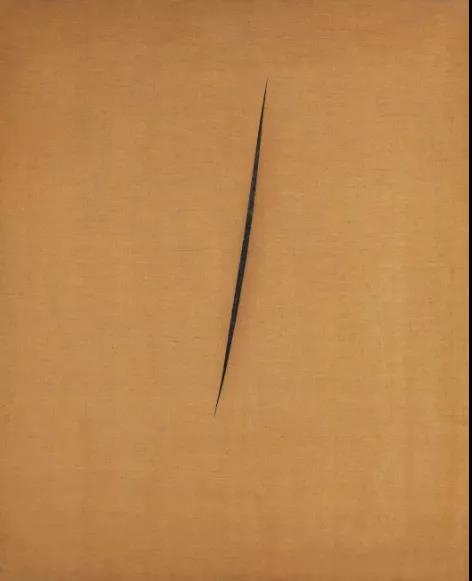

意大利藝術(shù)家盧齊歐·馮塔納早在1950年代末

就購買了一幅克萊因的單色繪畫,

他也同樣著迷于空間和虛空的概念,

用剃須刀片切割畫布或是將其戳破,

試圖挑戰(zhàn)畫布的局限與力量,

并稱其為“空間主義”。

下圖《空間概念:等待》創(chuàng)作于1960年,

藝術(shù)家在淺棕色的畫布上斜劃出一道口子,

露出畫布背后襯墊的黑紗,

畫布上的劃痕如手術(shù)刀切割的傷口般精準(zhǔn)鋒利,

形成某種黑暗的虛空幻覺。

畫布通常作為顏料的載體以二維的形式存在,

藝術(shù)家通過割裂的傷口使其成為三維的雕塑,

具有強(qiáng)烈的暴力美學(xué)與視覺疼痛感。

通過“破壞”一張完美的畫布創(chuàng)作新的作品,

從而引出“解拼接”的概念:

通過刪減而不是增加元素創(chuàng)作藝術(shù)。

Lucio Fontana

Concetto spaziale, Attesa

1960

盧齊歐·馮塔納使用最少的材料獲得最大的效果,

意大利的“貧窮藝術(shù)”運(yùn)動(dòng)(Arte Povera)

則使用廉價(jià)質(zhì)樸的材料創(chuàng)作“高雅的藝術(shù)”。

二戰(zhàn)后的意大利經(jīng)濟(jì)在短暫繁榮后崩潰,

消費(fèi)主義社會(huì)迷戀新奇的事物,

對(duì)于過去的歷史漠不關(guān)心,

藝術(shù)家試圖通過“混合媒介實(shí)踐”

將現(xiàn)代生活與過去的傳統(tǒng)相連接。

意大利藝術(shù)家米開朗基羅·皮斯特萊托

試圖把藝術(shù)從美術(shù)館中解放出來,

并搬入現(xiàn)實(shí)生活中。

1967年他創(chuàng)作了下圖《破衫中的維納斯》,

在古典的維納斯雕塑周圍堆滿現(xiàn)代二手衣物,

將過去的美麗與當(dāng)今的災(zāi)難放在一起。

但事實(shí)上作品中的維納斯也不過是廉價(jià)的復(fù)制品,

借此諷刺一次性消費(fèi)文化透露的膚淺本質(zhì)。

Michelangelo Pistoletto

Venus of the Rags

1967

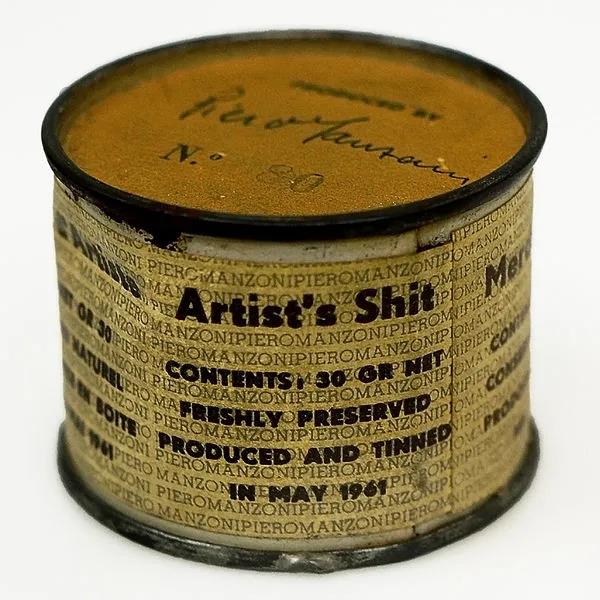

意大利藝術(shù)家皮耶羅·曼佐尼的作品則更為直接,

他曾出售留有自己呼吸的氣球。

1961年他在米蘭生產(chǎn)了90罐“藝術(shù)家的屎”,

并將其編號(hào),為其簽名,貼上標(biāo)簽,

1962年8月23日有人以黃金價(jià)格購買該作品。

1963年曼佐尼死于心肌梗死,年僅29歲,

藝術(shù)家Ben Vautier簽署了曼佐尼的死亡證明,

并宣布這是一件藝術(shù)品。

雖然無法確認(rèn)罐頭內(nèi)是否含有藝術(shù)家的糞便,

但隨著該作品的市場價(jià)值不斷提高,

這種不確定性反而使它們更加具有諷刺意味。

Piero Manzoni

Artist’s Shit / Merda d'artista

1961

立陶宛-美國藝術(shù)家喬治·馬修納斯住在德國,

曾去過紐約并深受杜尚和卡普羅的影響,

從新達(dá)達(dá)主義運(yùn)動(dòng)發(fā)展出自己的理念,

并稱之為“激流派”(Fluxus)。

他于1963年起草了《激流派宣言》,

“要求去除資產(chǎn)階級(jí)的弊病和商業(yè)文化,

促進(jìn)生活與藝術(shù),把文化、社會(huì)和政治革新

融為統(tǒng)一的戰(zhàn)線和行動(dòng)”。

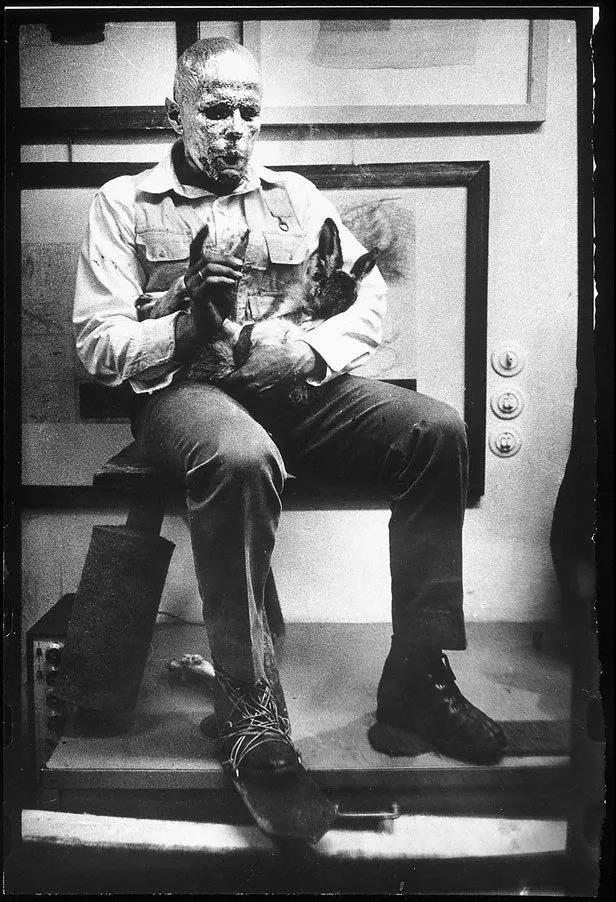

德國藝術(shù)家約瑟夫·博伊斯在此宣言上簽名,

他是一個(gè)樂于以藝術(shù)的名義融合一切的人。

下圖《如何向一只死兔子解釋繪畫》是他于1965年

在杜塞爾多夫的私人畫廊中進(jìn)行的一場行為表演,

觀眾可以透過窗戶觀察現(xiàn)場發(fā)生的一切。

只見博伊斯的頭上包裹著蜂蜜和金箔,

坐在椅子上注視著躺在自己懷里的死兔子,

他不時(shí)地站起來在房間里走動(dòng),

舉起兔子給它看墻上的畫,

然后對(duì)著它的耳朵竊竊私語,

這一看似神秘的過程持續(xù)了三個(gè)小時(shí)。

觀眾的反應(yīng)也是行為藝術(shù)的一部分,

博伊斯的行為成功吸引了觀眾的注意力和好奇心,

也許有人覺得尷尬、困惑或是可笑,

但這都是作品的一部分。

看似荒誕的行為也許可以喚醒沉睡的感官,

幫助人們重審事物,重新思考。

Joseph Beuys in the Action 'Explaining pictures to a dead hare'

1965, printed 1997

Ute Klophaus

科技的發(fā)展催生了行為影像藝術(shù)家的出現(xiàn),

同樣是以身體作為創(chuàng)作媒介,

不同于現(xiàn)場行為表演的藝術(shù)家,

他們記錄下自己的行為,

以照片或影像的形式在畫廊或美術(shù)館展出。

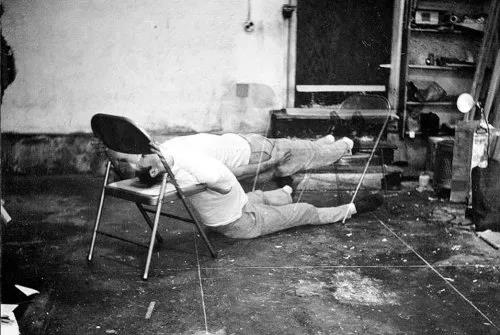

美國藝術(shù)家布魯斯·瑙曼便是其中一員,

他早期的影像作品大多在工作室完成,

他認(rèn)為一名藝術(shù)家在工作室里做的一切都是藝術(shù),

比起一件產(chǎn)品,藝術(shù)更應(yīng)該是一項(xiàng)活動(dòng)。

1966年他創(chuàng)作了下圖《未能在工作室漂浮》,

藝術(shù)家試圖在工作室的兩把椅子之間漂浮,

這是他對(duì)于嘗試完成不可能之事并失敗的記錄,

這件看似荒誕的作品關(guān)乎藝術(shù)家的生活和反思。

一段影像在冗長的重復(fù)中開始和結(jié)束,

一個(gè)無頭也無尾的故事,

正如大部分人的生活與境遇,

將生命中的大部分時(shí)間花在無意義的事物上而不自知,

從不學(xué)習(xí),永不進(jìn)步,總是重復(fù)自我,

帶著難以擺脫的困惑和空虛被生活裹挾著前進(jìn)。

也許藝術(shù)家希望通過這件作品引起人們的注意,

打破既定的認(rèn)知和自我局限,

放慢腳步,觀察思索生活中的一切。

Bruce Nauman

Failing to Levitate in the Studio

1966

比利時(shí)藝術(shù)家弗朗西斯·阿里斯曾是一名建筑師,

于1986年搬到墨西哥城開始各種行為和藝術(shù)創(chuàng)作。

下圖是他于1990-92年拍攝的電影《收藏家》的截圖,

他在畫面中拖著一只裝有磁鐵輪的玩具狗,

一邊走一邊沿街收集金屬薄片、大頭釘和硬幣,

通過收集生活中的人工制品和街邊殘余研究當(dāng)代文化。

弗朗西斯·阿里斯就像一位“實(shí)時(shí)考古學(xué)家”,

將自己的行動(dòng)以影像的方式記錄下來,

以此重現(xiàn)大部分人因太過忙碌而忽視的生活環(huán)境。

Francis Alÿs

The Collector(影片截圖)

Mexico City

1991-2006

8:56 min

In collaboration with Felipe Sanabria

除了行為與影像藝術(shù),

地景藝術(shù)也是觀念藝術(shù)的分支。

藝術(shù)家的創(chuàng)作素材不再局限于人類的日常生活,

而是從大自然中獲得素材并在大自然里創(chuàng)作藝術(shù)。

美國藝術(shù)家羅伯特·史密森于1970年

建造了下圖《螺旋形的防波堤》,

一個(gè)坐落于猶他州大鹽湖的紀(jì)念碑式土方工程雕塑,

長460米,寬4.6米,由當(dāng)?shù)匾延械暮谏鋷r制成,

藝術(shù)家用32分鐘的彩色電影記錄了該作品的建造過程。

“螺旋形的防波堤”大部分時(shí)間被湖水淹沒,

只有干旱到來,湖水變淺時(shí)才會(huì)出現(xiàn),

這也讓它成為了世界上最大的晴雨表。

1973年,史密森在拍攝另一個(gè)地景藝術(shù)作品時(shí)

乘坐的飛機(jī)不幸失事,享年35歲。

Robert Smithson

Spiral Jetty

Sculpture

Basalt rock, salt crystals, earth, water

4.572 m × 457.2 m (15 ft × 1600 ft)

Rozel Point, Great Salt Lake, Utah

1970

意大利藝術(shù)家吉塞普•佩諾內(nèi)以創(chuàng)作大型樹木雕塑聞名。

下圖的雕塑作品最早創(chuàng)作于1968年,

藝術(shù)家將自己的手臂制成模型,鑄造成金屬,

將其嵌在年幼的樹木上,等待其繼續(xù)生長,

形成一只人類的手長年累月握住樹干所留下的痕跡。

人類以強(qiáng)烈的手段干預(yù)自然,

又重新被自然包圍,

“我的呼吸與周圍的綠色世界相呼應(yīng),

樹木的能量在我的手中流淌。”

Giuseppe Penone

Continuerà a crescere tranne che in quel punto

(It Will Continue to Grow Except at this Point)

1968–2003

Tree (Ailanthus altissima) and bronze

View of the work in 2008 Photo © Archivio Penone

地景藝術(shù)本質(zhì)上是在討論人類與環(huán)境的關(guān)系,

我們生活在消費(fèi)主義引導(dǎo)的全球化環(huán)境中,

我們的行為受周圍環(huán)境的影響,

我們的行為也在反映并影響著周圍的環(huán)境。

整體影響局部,局部構(gòu)成整體。

觀念構(gòu)成藝術(shù),藝術(shù)表達(dá)觀念。

正如美國藝術(shù)家索爾·勒維特所說:

“只有觀念出色,觀念藝術(shù)才會(huì)出色。”

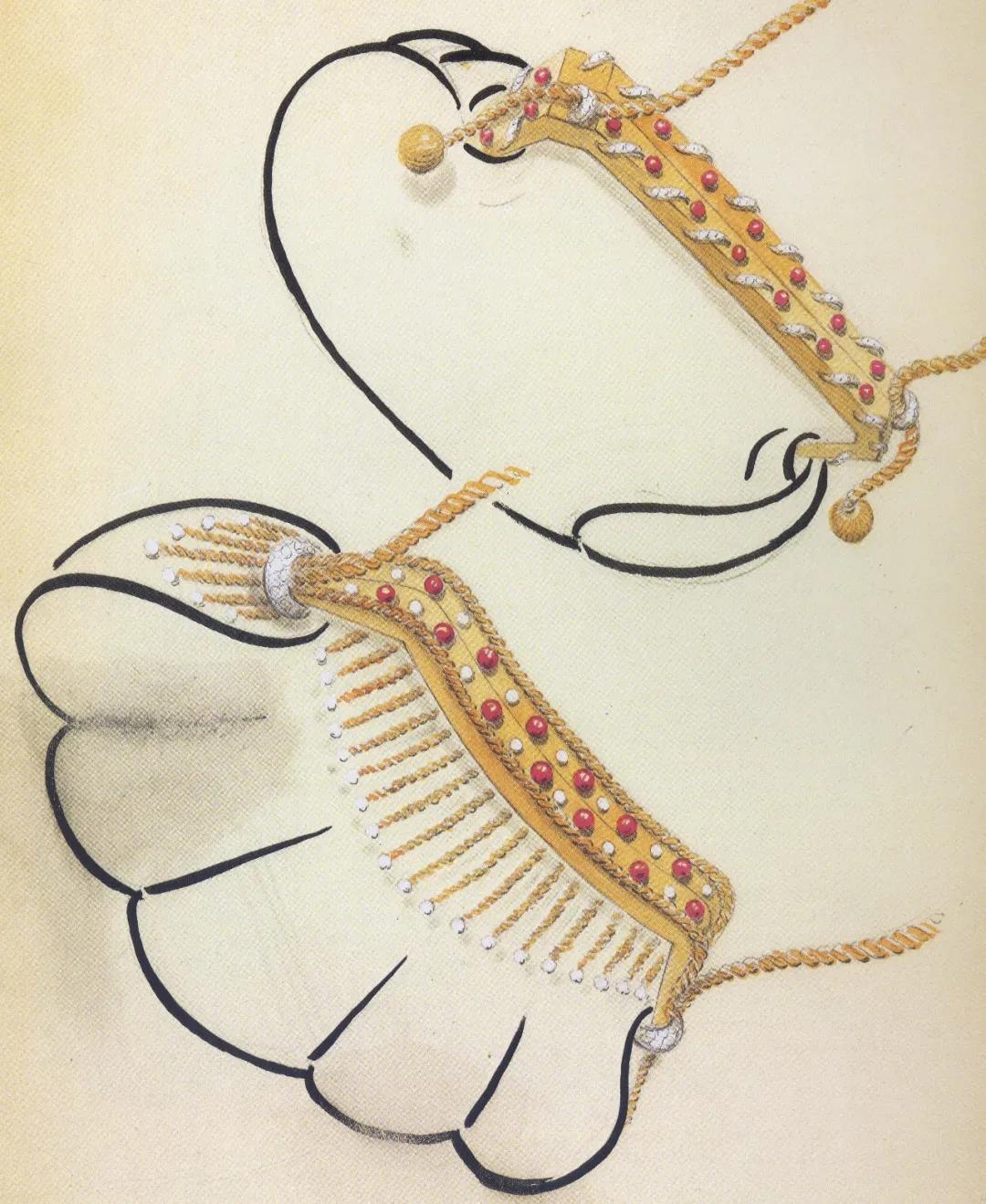

Drawings

Cusi

c. 1950

二十世紀(jì)五十年代介于二戰(zhàn)之后

以及六十年代的經(jīng)濟(jì)繁榮之間,

當(dāng)時(shí)的社會(huì)環(huán)境也在快速轉(zhuǎn)變中,

城市增長,經(jīng)濟(jì)擴(kuò)張,工業(yè)化普及。

服飾的需求也隨之改變,

越發(fā)強(qiáng)調(diào)輕便、簡約和實(shí)用性。

上圖是意大利米蘭的首飾品牌Cusi

于1950年代設(shè)計(jì)的晚裝包圖稿,

包的開合部分為金屬制造,

嵌有寶石和流蘇裝飾,

小巧精致,可愛靈動(dòng)。

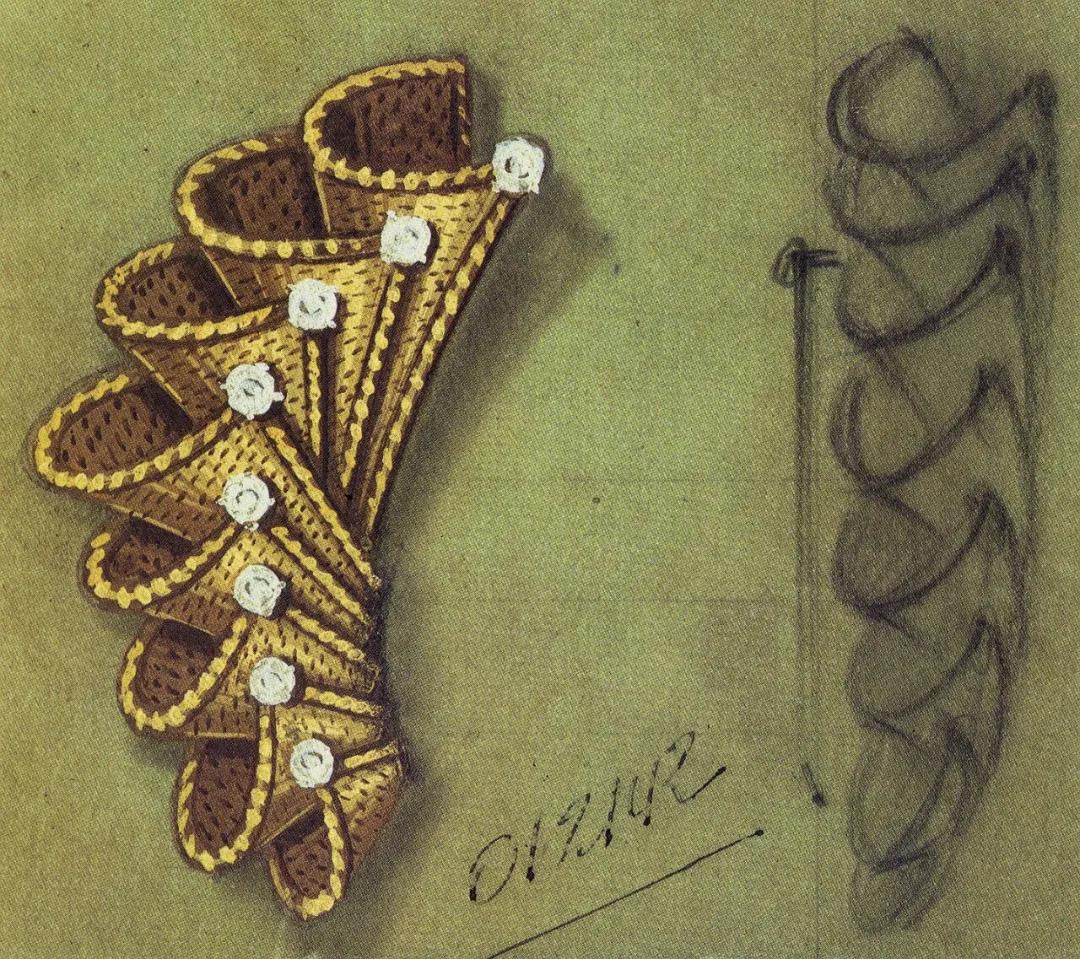

Drawing

Cartier

1954-1955

為了確保佩戴時(shí)的靈動(dòng)輕巧,

首飾的表面開始出現(xiàn)大量鏤空,

結(jié)合各種形狀的金屬絲和網(wǎng)狀編織。

上圖是1950年代的卡地亞胸針設(shè)計(jì)圖稿,

多個(gè)柔軟的金屬網(wǎng)彎折重疊,

前端鑲嵌鉆石,后面設(shè)有背針,

立體且富有層次感。

Drawing

Mauboussin

c. 1955

項(xiàng)鏈?zhǔn)?950年代最受歡迎的首飾種類之一,

比起浮夸的長吊墜式項(xiàng)鏈,

短款項(xiàng)鏈越發(fā)受到青睞。

上圖是法國首飾品牌夢寶星的項(xiàng)鏈設(shè)計(jì)圖稿,

類似貝殼的螺旋裝飾元素重復(fù)出現(xiàn),

尺寸由中間向兩端遞減,

末端連接金屬鏈,局部鑲嵌鉆石。

看上去生動(dòng)和諧,富有美感。

Pair of earrings and brooch

Platinum and Mauboussin diamond

c. 1950

Mauboussin collection

除了項(xiàng)鏈,耳環(huán)和胸針的款式也越發(fā)豐富。

上圖的胸針和耳環(huán)來自夢寶星的同一系列,

使用鉑金和長方形/圓形切割鉆石,

模仿繩結(jié)的柔軟造型使其在佩戴時(shí)更加靈動(dòng)。

Clips

Gold, ruby and diamond

c. 1950

自然依然是首飾創(chuàng)作的重要主題之一。

上圖的領(lǐng)夾使用黃金、紅寶石和鉆石,

生動(dòng)再現(xiàn)了植物的造型與肌理,

看上去栩栩如生,小巧精致。

Clips

Gold, sapphire, ruby and diamond

Boucheron

c. 1950

除了植物造型,動(dòng)物造型也是重要元素之一。

上圖是法國首飾品牌寶詩龍的羽毛造型領(lǐng)夾,

使用黃金、藍(lán)寶石、紅寶石和鉆石,

細(xì)節(jié)刻畫絲絲入扣,

完美再現(xiàn)了羽毛的柔軟與輕盈。

Drawing

Mauboussin

c. 1950

除了項(xiàng)鏈、胸針、領(lǐng)夾和耳環(huán),

戒指也是常見的首飾類型。

上圖為夢寶星的戒指三視圖設(shè)計(jì)稿,

同樣使用了大量鏤空,

結(jié)合編織與鑲嵌工藝,

虛實(shí)交錯(cuò),主次分明,

在豐富視覺體驗(yàn)的同時(shí)也確保了佩戴的舒適性。

觀念藝術(shù)的黃金時(shí)代就此展開,

當(dāng)代首飾的黃金時(shí)代即將到來。

----------------------------------------------------------------------------

下集預(yù)告:

極簡主義與后現(xiàn)代主義

AIVA公眾號(hào)

AIVA公眾號(hào) 小紅書:AIVA當(dāng)代首飾

小紅書:AIVA當(dāng)代首飾 AIVA當(dāng)代首飾

AIVA當(dāng)代首飾 AIVA國際課程中心

AIVA國際課程中心 滬公網(wǎng)安備 31010602004641號(hào)

滬公網(wǎng)安備 31010602004641號(hào)